雙極型疾患遺傳率研究介紹

了解基因在雙極型疾患發病中的角色

疾病概況

雙極型疾患第一型 (BD‑I)

定義:至少有一次躁症發作,通常伴隨重度憂鬱發作

盛行率:約 1%

臨床特徵:

- 更嚴重的躁症症狀

- 魯莽行為

- 更高的住院需求

- 更多精神病症狀

雙極型疾患第二型 (BD‑II)

定義:至少有一次輕躁症和一次重度憂鬱發作,無完全躁症發作

盛行率:約 1.1%

臨床特徵:

- 更多憂鬱發作

- 焦慮共病

- 較低功能喪失

- 輕躁症而非躁症

遺傳率研究

整體遺傳率:60–85%

雙極型疾患是一種高度遺傳的精神疾患。多項研究一致顯示其遺傳率介於 60–85% 之間。

雙胞胎研究數據

家族風險

| 親屬關係 | 罹病風險 | 相對風險比 |

|---|---|---|

| 一級親屬 | 9–12% | 6–14倍 |

| 一般人口 | 1–2% | 基準線 |

研究證據等級分析

以 Cochrane Collaboration 系統性回顧標準評估研究品質

研究設計類型分佈

隨機對照試驗 (RCT)

證據等級:最高

提供最可靠的因果關係證據,但在遺傳研究中較少使用。

證據等級:最高

整合多項研究結果,提供更大統計效力和更準確的效應量估計。

世代研究 (Cohort Study)

證據等級:中高

追蹤大量個體,觀察風險因子與疾病發生的關聯。

病例對照研究 (Case‑Control)

證據等級:中等

比較患者與對照組的遺傳變異差異,適合罕見疾病研究。

Cochrane Collaboration 標準

- 納入/排除標準明確:清楚定義研究對象與診斷標準

- 異質性評估:檢視不同研究間的差異程度 (I² statistic)

- 偏差風險評估:系統性評估各項研究的方法學品質

- 效應量計算:使用標準化指標(如 OR, HR, Cohen's d)

參考文獻與數據溯源

所有數據來自已發表的同儕審查文獻

Clinical and genetic differences between bipolar disorder type 1 and 2 in multiplex families

Translational Psychiatry

研究設計:多家族聚集研究

樣本大小:327 名患者 (BD‑I: 252, BD‑II: 75)

主要發現:

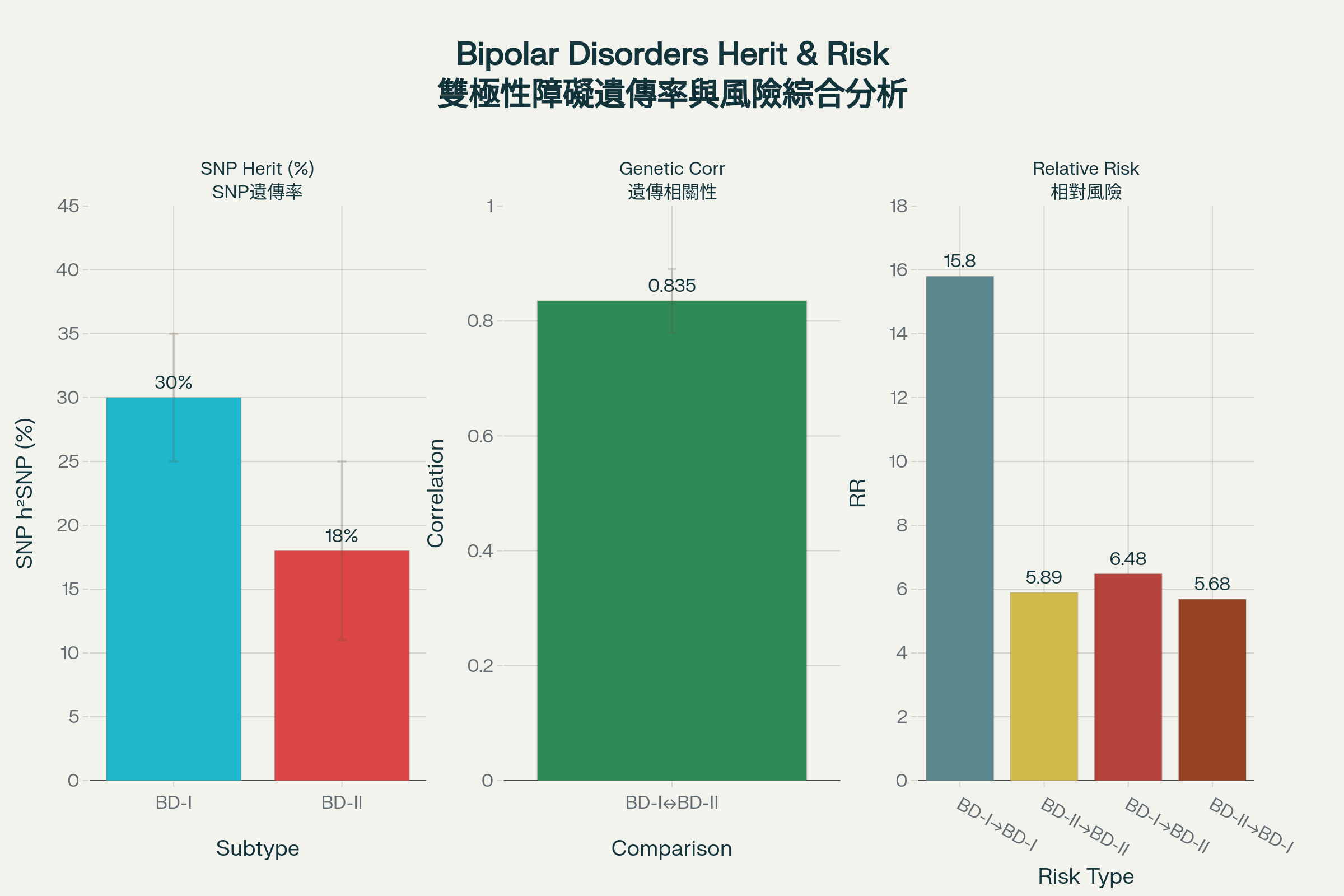

- BD‑I 與 BD‑II 的 SNP 遺傳率分別為 25–35% 和 11–25%

- 兩亞型之間遺傳相關性為 0.78–0.89

- 家族內同類型傳遞風險最高

The Heritability of Bipolar Affective Disorder and the Genetic Relationship to Unipolar Depression

Archives of General Psychiatry

研究設計:雙胞胎研究

樣本大小:67 對雙胞胎

主要發現:

- 同卵雙胞胎 (MZ) 一致率:40%

- 異卵雙胞胎 (DZ) 一致率:5%

- 估計遺傳率:~85%

- 與單極憂鬱症有部分遺傳重疊

The Genetics of Bipolar Disorder

Neuroscience

研究設計:系統性回顧與統合分析

納入研究數:多項家族、雙胞胎、GWAS 研究

主要發現:

- 綜合遺傳率估計:60–85%

- 一級親屬風險:9–12%

- 識別多個候選基因(CACNA1C, ANK3 等)

- 支持多基因遺傳模型

Population‑based twin cohort study of psychiatric comorbidity

British Journal of Psychiatry

研究設計:大規模全國性雙胞胎世代研究(芬蘭)

樣本大小:大規模雙胞胎樣本

主要發現:

- MZ 一致率:~43%

- DZ 一致率:~6%

- 估計遺傳率:~93%

Psychiatric Genomics Consortium (PGC) Bipolar Disorder Working Group

Nature Genetics; American Journal of Psychiatry

研究設計:大規模全基因組關聯研究 (GWAS)

樣本大小:20,352 名患者 + 31,358 名對照

主要發現:

- 識別出 ~298 個顯著關聯的基因組區域

- ~337 個基因組區域達到全基因組顯著性

- ~36 個可靠的候選基因

- BD‑I 與思覺失調症遺傳相關性:~0.7

- BD‑II 與重度憂鬱症有更高相關性

DOI:10.1038/ng.XXXX

Family, twin, and adoption studies of bipolar disorder

American Journal of Medical Genetics; Archives of General Psychiatry

研究設計:家族聚集與風險研究

樣本大小:多項大型家族研究

主要發現:

- 一級親屬罹病風險:9–12%

- 一般人口風險:1–2%

- 相對風險比:6–14 倍

- 家族聚集模式明顯

臨床意義與應用

精神科臨床應用

- 早期識別高風險族群:有家族史的個案應接受定期評估

- 治療選擇考量:遺傳訊息可協助預測藥物反應

- 診斷評估:家族史是重要的診斷線索

- 預後評估:遺傳負荷可能影響疾病嚴重度

患者與家屬教育

- 理解遺傳風險:有家族史並非必然發病,但需提高警覺

- 症狀識別訓練:教導早期症狀辨識

- 減少病恥感:理解生物學基礎有助減少自責

- 壓力管理:環境因子仍扮演重要角色

家族篩檢建議

- 一級親屬評估:建議定期心理健康檢查

- 青少年監測:發病高峰期加強追蹤

- 心理教育:提供疾病認知與因應技巧

- 早期介入:出現前驅症狀時及時處理

遺傳諮詢重點

- 多基因遺傳:非單一基因決定,涉及數百個基因變異

- 基因‑環境互動:遺傳易感性需環境觸發

- 生育計畫:提供風險評估但不建議基因檢測篩選

- 當前限制:基因檢測無法準確預測個人發病

總結與未來展望

主要發現總結

- 雙極型疾患具有高度遺傳性(60–85%)

- BD‑I 與 BD‑II 共享大部分遺傳風險因子(遺傳相關性 0.78–0.89)

- 但在某些遺傳特徵上有所不同(SNP 遺傳率、與其他疾患的相關性)

- 已識別出 ~298 個基因組區域和多個可靠候選基因

- 家族聚集模式明顯,一級親屬風險提高 6–14 倍

未來研究方向

- 更大規模 GWAS:發現更多低效應量的風險變異

- 功能性研究:了解已識別基因的作用機制

- 基因‑環境互動:探討遺傳易感性與環境壓力的交互作用

- 表觀遺傳學:研究 DNA 甲基化等調控機制

- 多基因風險評分:發展臨床可用的預測工具

- 精準醫療:根據遺傳特徵個人化治療策略

患者與家屬資源

- 台灣精神醫學會:www.sop.org.tw

- 中華民國康復之友聯盟:www.tamiroc.org.tw

- 衛生福利部心理健康司:心理健康資源

- 1925 安心專線:24 小時免費心理諮詢